Beschreibung

Der Schwarzkümmel (Nigella sativa) gehört mit zu den ältesten schriftlich überlieferten Heilpflanzen. Das kaltgepresste Samenöl des Schwarzkümmels wird traditionell in der Naturheilkunde und zunehmend auch in der konventionellen Schulmedizin eingesetzt. Das Zusammenwirken von ungesättigten (Omega-3- und Omega-6-)Fettsäuren und ätherischen Ölen bedingt die Anwendung zur Regulierung von immunologischen Überreaktionen, bei Allergien, Autoimmun- und Bronchialerkrankungen.

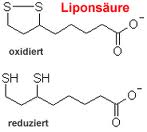

Das spezielle Fettsäuremuster des Samenöls sowie speziell die Gamma-Linolensäure lösen im Körper die Bildung bestimmter Gewebshormone, der Prostaglandine (PGE), aus. PGE1 stabilisiert die Zellmembranen, wirkt harmonisierend auf das Immunsystem und hemmt die Freisetzung allergischer und Entzündungen auslösender (inflammatorischer) Mittlerstoffe. Ein Vorteil von ungesättigten Fettsäuren ist, dass sie nicht nur lokal wirken, sondern im ganzen Körper Entzündungsprozesse hemmen.

Die höchste Qualität wurde bei kaltgepresstem (nativem) Öl aus Ägypten gefunden, da dort die idealen Klima- und Anbaubedingungen vorliegen.

Wirkungen und Anwendungsbereiche

Wirkungen

Die wichtigsten Eigenschaften des Schwarzkümmelöls:

– immunregulierend

– entzündungshemmend (anti-inflammatorisch)

– schmerzstillend

– antithrombotisch (hemmt Verstopfung von Blutgefäßen durch Gerinnsel)

– krampflösend

– sekretlösend

– bronchienerweiternd

– antibakteriell

Anwendungsbereiche

• Allergien, Überreaktionen des Immunsystems und Entzündungen

• Bronchialerkrankungen

• Neurodermitis und Psoriasis (Schuppenflechte)

• Fettstoffwechsel, Senkung der Blutfettwerte

• Blutzuckerkontrolle

Äußerliche Anwendung

• Entzündungen

• Prellungen

• Störungen der Hautfunktion

– Hautpilz

– Neurodermitis

– Akne

Allergien, Überreaktionen des Immunsystems und Entzündungen

Treten allergische Symptome auf, ist die Bildung der Prostaglandine (Reglerstoffe) mit den Namen PGE1 und PGE2 aus Gamma-Linolensäure und Arachidonsäure gestört. In der Folge finden überschießende Immunreaktionen gegenüber bestimmten, eigentlich harmlosen Substanzen, mit unterschiedlichen Symptomen z.B. Atemwegsbeschwerden oder Hautrötungen statt. Der hohe Gehalt an Gamma-Linolen- und Linolsäure in Schwarzkümmelöl hemmt die Freisetzung allergischer Mediatoren und die Produktion eines bestimmten Enzyms (5-Lipoxygenase), das an der Bildung von Leukotrienen beteiligt ist. So wird die allergische überschießende humorale Immunreaktion der Zellen stabilisiert.

Bronchialerkrankungen

Aufgrund seiner sekretlösenden Eigenschaft findet das ägyptische Schwarzkümmelöl bei Bronchialerkrankungen Anwendung. Ätherische Wirkstoffe wie das Nigellon wirken gefäßerweiternd, entkrampfen die Bronchien und lösen zähe Sekrete. Asthmatiker erreichen hierdurch mehr Lungenvolumen und das Abhusten von zähem Schleim (Sekretauswurf) wird erleichtert.

Neurodermitis und Psoriasis (Schuppenflechte)

Die entzündungslindernde Wirksamkeit begründet die Anwendung von Schwarzkümmelöl als Komplementärbehandlung bei Neurodermitis und Psoriasis. Es kann sowohl äußerlich als auch innerlich angewendet werden, unterstützt den Heilungsprozess entzündeter Hautstellen und lindert den Juckreiz.

Senkung der Blutfettwerte

Ägyptisches Schwarzkümmel wird seit jeher begleitend zur Behandlung von Fettstoffwechselstörungen eingesetzt. Die Effekte konnten heutzutage wissenschaftlich belegt werden. Die enthaltenen Nigellamine senken den Triglycerid-Gehalt im Blut. Studien zeigten eine Vergleichbarkeit mit dem Lipidsenker Clofibrat.

Blutzuckerkontrolle

Schwarzkümmelöl fördert die Freisetzung von Insulin, das die Glucosekonzentration im Blut reguliert. Schwarzkümmelöl wirkt zudem auch hier harmonisierend: Die Neutralisierung toxischer Belastungen des Organismus senkt auch den Blutzuckerspiegel.

Wirkstoffe

Das ägyptische Schwarzkümmelöl enthält mehr als 100 verschiedene Wirkstoffe. Am physiologisch interessantesten sind die mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die zusammen mit weiteren Ölfraktionen vorliegen, sowie die ätherischen Öle (0,5 bis 2 Prozent), die für den intensiven Geruch und Geschmack verantwortlich sind. Wesentliche Einzelwirkstoffe des Schwarzkümmelöls sind der Bitterstoff Nigellin und das Saponin Melanthin wobei die Kombination aller Inhaltsstoffe die hohe Wirksamkeit des Samenöls ausmacht.

Die Samen des Schwarzkümmelöls bestehen aus:

• 38 % Kohlenhydrate

• 35 % Fette (fette Öle wie Linolsäure, alpha-Linolensäure, Stearinsäure; ätherische Öle wie Kampfer, Nigellidin, Nigellin, Nigellimin-N-oxid, Thymol;)

• 21 % Proteine

• 6 % andere Bestandteile (Mineralstoffe wie Calcium Eisen, Kalium; Gerbstoffe/Saponine wie Melanthin, Hederagenin, Hederidin)

Zufuhrempfehlung und Einnahmehinweise

Zufuhrempfehlung

Innerlich angewendet werden täglich 1.000 bis 1.500 mg (Kapseln) oder 5 bis 10 ml reines Schwarzkümmelöl empfohlen, das zu den Mahlzeiten eingenommen wird.

Gegenanzeigen

Bei behandlungsbedürftigen Erkrankungen, der Einnahme von Medikamenten und in der Schwangerschaft und Stillzeit ist mit dem behandelnden Arzt Rücksprache zu halten.

Hinweise zur Einnahme

• Wichtig – Qualität!

Für hohe Qualität sollten Präparate aus dem nativen, kaltgepressten, ägyptischen Schwarzkümmelöl (Nigella sativa) gewählt werden. (Am Markt auch erhältlich sind weiterer Schwarzkümmelöl-Arten, die keine Wirkung als Heilpflanze haben sowie auch chemisch-hergestellte Präparate. Diese dürfen sich nicht Nigella sativa nennen.

• Schwarzkümmelöl ist als Nahrungsergänzung in Kapselform oder als Öl zur äußerlichen Anwendung geeignet.

Literaturquellen

1. Aboutabl, E. A., El-Azzouny, A. A., Hammerschmidt, F.-J.: Aroma volatiles of nigella sativa L. seeds. Progress in Essential Oil Research. Walter de Gruyter Verlag, Berlin/New York 1986, S. 49-55

2. Aitzetmüller, K., Schwarzkümmelöle. Jahresbericht der Bundesanstalt für Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung (1997) 79.

3. Atta-ur-Rahman, et al.: Isolation and strukture determination of Nigellicine, a novel alkaloid from the seeds of nigella sativa. Tetrahedron Letters, Vol. 26, No. 23 (1985) 2759-2762. (3b) Atta-ur-Rahman, et. al, Nigellimine N-oxid – a new isoquinoline alkaloid from the seeds of nigella sativa. Heterocycles, Vol. 23, No. 4 (1985) 953-955.

4. Ansari, A. A., et al.: Structural studies on a saponin isolated from nigella sativa. Phytochemistry, Vol. 27, No. 12 (1988) 3977-3979.

5. Babayan, V. K., Koottungal, D., Halaby, G. A.: Proximate analysis, fatty acid and amino acid composition of nigella sativa L. seeds. J. Food Sience, Vol. 43 (1978) 1314-1319.

6. Berdel, D.: Schwarzkümmelöl bei Asthma? Arzneimittel-, Therapie-Kritik. Hans Marseille Verlag GmbH, München, Folge 4 (1997).

7. Burits, M., Bucar, F.: Untersuchung zur antioxidativen Wirkung von ätherischem Schwarzkümmelöl. Sci. Pharm. 66 (1998) 25.

8. El-Dakhakhny, M.: Studies on Egyptian Nigella sativa L. Arzneimittel-Forsch. 15 (1965) 1227-1229.

9. El Tahir, K. E. H., et al.: The cardiovascular actions of the volatile oil of the black seed (Nigella sativa) in rats. Gen. Pharmac. 24, No. 5 (1993) 1123-1131.

10. Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis. Springer Verlag 1977, S. 211-212.

11. Houghton, P. J., et al.: Fixed oil of nigella sativa and derived Thymoquinone inhibit eicosanoid generation in leukocytes and membrane lipid peroxidation. Planta Med. 61 (1995) 33-36.

12. Ihrig, M.: Prüfung von Schwarzkümmelöl. Pharm. Ztg. 142, Nr. 22 (1997) 1822-1824.

13. Kämmerer, W.: Essentielle Fettsäuren zur Therapie der atopischen Neurodermitis. Pharm. Ztg. 139, Nr. 28 (1994) 2195-2201.

14. Karawya, M. S., et al.: Essential oil and lipids of nigella sativa seed and their biological activity. Zag. J. Pharm. Sci. Vol. 3, No. 2 (1994) 49-57.

15. Lautenbacher, L.-M.: Schwarzkümmelöl. Dt. Apoth. Ztg. 137, Nr. 50 (1997) 4602-4603.

16. Macdonald Hocking, G.: A Dictionary of Natural Products. Plexus Publishing, Medford 1997, S. 529.

17. Madaus, G.: Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Georg Thieme Verlag, Leipzig 1938, S. 1970-1974.

18. Menounos, P., Staphylakis, K., Gegiou, D.: The sterols of nigella sativa seed oil. Phytochemistry, Vol. 25, No. 3 (1986) 761-763.

19. N.N.: Semen Nigellae Monographie aus dem Ergänzungsband zum Deutschen Arzneibuch, 6. Ausgabe 1953, S. 443.

20. Nergiz, C., Ötles, S.: Chemical composition of nigella sativa L. seeds. Food chemistry 48 (1993) 259-261.

21. Saller, Reichling, Hellenbrecht: Phytotherapie. Haug Verlag, Heidelberg 1995, S. 141-148.

22. Schleicher, P., Bannasch, L.: Allergiebehandlung mit immunologischen wirksamen Pflanzensamenöl (Schwarzkümmelöl). Naturheilpraxis 48, Nr. 3 (1995) Sonderdruck.

23. Schleicher, P., Saleh, M.: Natürlich heilen mit Schwarzkümmel. Südwest Verlag, München, 7. Aufl. 1997.

24. Troyer, K.-H.:, Bible Workshop ‘96. Christl. Verlagsgesellschaft Dillenburg 1996.

25. Ulmer: Bio-Regulatoren. Schwarzkümmelöl, Hagebuttenöl. Tuninge 2000.

26. Wolf, J.: Mikro-Dünnschichtchromatographie, Schwarzkümmel.Pharm. Ztg. 143, Nr. 28 (1998) 2408.

Weiterführende Quellen:

Wikipedia-Eintrag zu Schwarzkümmel

Schwarzkümmelöl-Artikel auf Vitaminwiki.net